A rádio deu vida ao “rap” e as desigualdades sociais foram expostas pelo aparecimento de rimas musicadas, cantadas e dançadas. Um estilo que desmascarou as realidades sociais e que, ao mesmo tempo, quase omitiram outra: as mulheres no “rap”. Soraia Simões de Andrade, investigadora no Instituto de História Contemporânea (IHC) da NOVA FCSH, recupera essas memórias entre 1986 e 1998.

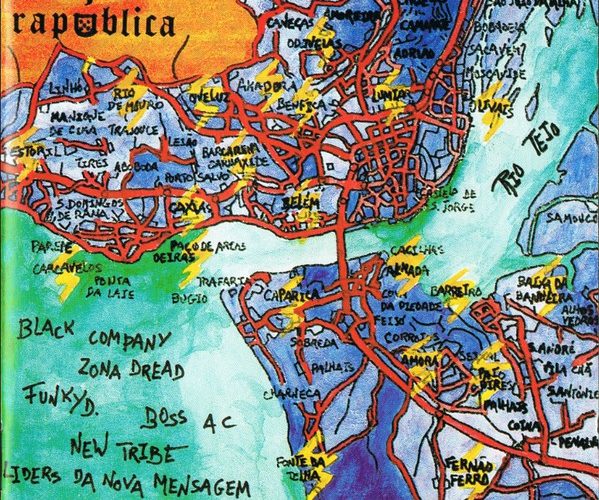

Quem não rima, “não saber nadar, yô!”. Quem o diz são os Black Company, na intemporal música “Nadar”, lançada na coletânea RAPublica, em 1994. O sucesso foi tal que ainda hoje a referência a “não saber nadar” se ouve. A gravação deste álbum foi a rampa de lançamento do “rap” em Portugal: Boss AC, Zona Dread e Family são alguns dos nomes que romperam com o silêncio desta nova forma de rimar nas ruas. A década de 1990 foi fervilhante para a afirmação dos rappers no panorama nacional.

Nos dias que correm, nomes como Capicua, Piruka, Sam The Kid ou Carlão são bem conhecidos do mainstream musical, mas até chegar a este patamar, muito se teve que trilhar, principalmente na visibilidade da mulher rapper. Enquanto cultura e movimento urbano, o RAP nasceu na primeira metade da década de 1970, no South Bronx, EUA. Quem tiraria o hip-hop da sombra do desconhecimento seria Afrika Bambaata, o fundador do grupo The Zulu Nation.

Quem conta esta história é Soraia Simões de Andrade, investigadora no Instituto de História Contemporânea (IHC) da NOVA FCSH e membro da associação sem fins lucrativos Mural Sonoro, no mais recente livro Fixar o (In)visível, Os primeiros passos do RAP em Portugal (1986-1998) (Caleidoscópio, 2019). Para a autora, há um certo desconhecimento do “rap” neste espaço temporal de 12 anos, fulcral para a afirmação desta cultura no meio português. Até na componente mais académica: “O “rap”, como outros universos da música popular, foi um “parente pobre” ou uma nota de rodapé nestes estudos e levantamentos”, pode-se ler na introdução da obra.

E tudo começou na área metropolitana de Lisboa, no ano de 1986. A rádio foi a responsável pela emancipação dos rappers no país, com programas como Mercado Negro, no extinto Correio da Manhã Rádio, Novo RAP Jovem (NRJ), da antiga Rádio Energia e Repto, transmitida na Antena 3. Mas foi o primeiro programa que mais despertou a consciência para este género musical no país. “Por causa disso sido, eles (jovens rappers) gravavam esses programas e muitas cassetes tinham um pedaço deles”, indica Soraia, em entrevista, que afirma no livro que “o percurso destes rappers foi (…) um produto da rádio. Este foi o órgão de difusão com uma presença maior no quotidiano deste grupo de jovens”.

Um, dois, hip hop está no ar

E quando toca hip hop

Irmão, tens que escutar

A rima é vitamina

Contamina, reanima,

(…)

É a voz do momento

Poesia em movimento.

Family, Hip Hop Está No Ar (1994)

O “rap” surgiu como um anticorpo às políticas de Cavaco Silva, à época primeiro-ministro, e do clima que se vivia nas ruas, com violência, racismo e prostituição à mistura. Também o capitalismo em contraponto com as desigualdades sociais, a imigração, a sociedade pós-ditadura musicavam as batidas dos rappers. Foi neste período que línguas como o criolo e o quimbundo se introduziram na gíria musical e eram sucessos nas discotecas africanas de Lisboa e Porto.

Ironicamente, as dificuldades sentidas de um país saído de uma ditadura e a entrar na Comunidade Económica Europeia foram o motor para que o “rap” eclodisse e tomasse expressão, principalmente nas áreas mais degradadas da cidade, como, por exemplo, a Cova da Moura. O rapper General D foi o precursor em Portugal e influenciou um punhado de jovens a seguir o seu exemplo. Com a abertura de meios de comunicação, o “rap” passou a estar na ordem do dia: o jornal Blitz (1986-1996), o Correio da Manhã Rádio (1983-1993), o jornal O Independente (1988-2006) e a Revista K (1990-1993) assumiram-se mais liberais a este tipo de expressão musical.

Apesar de nem sempre assertivos, tal foi o sucesso do hip-hop no país e a abertura a este género que o rapper Boss AC chegou a produzir o hino da campanha de Cavaco, em 1996.

Nos sítios onde vamos já com uma acusação

Já guardam as carteiras

Olha aí que vem ladrão!

(…)

Se vamos a algum sítio só queremos algum tempo

Mandam-nos logo embora, mata o nosso sentimento

Só queremos ser iguais

Nem ser menos nem ser mais

O racismo está nas ruas de Lisboa

E o Governo finge que tudo ‘tá na boa

Mas que se lixe o Governo

Porque taxam as ruas num inferno

Cheio de droga, de SIDA e de prostituição

E não pôs nada para mudar

A situação.

Zona Dread, Só queremos ser Iguais (1994)

O “rap” tornou-se não só uma forma de expor as dificuldades das ruas ao Governo e à população, como se tornou objeto da própria crítica. A cultura de massas e a conjuntura económica, que tantos rappers criticavam, acabou por ser a teia onde caíram, ao terem a oportunidade de assinar com etiquetas discográficas, como a Valentim de Carvalho ou a Sony Music. O que, por um lado, lhes deu visibilidade no meio e, por outro, permitiu amplificar a sua mensagem através dos álbuns. Os lados da mesma cassete. É por esta altura que surge a primeira coletânea de “rap” em Portugal, o disco do ano de 1994, RAPublica. Aqui emergem nomes como Black Company, com a famosa música “Nadar”, Family, Boss AC ou Zona Dread.

“Os rappers gravaram até à Expo 98. Foi uma época muito vantajosa do ponto de vista financeiro para eles. Foram a programas de televisão porque havia muito dinheiro em Portugal. Estamos a falar de uma altura, já do Guterres, em que há dinheiro”, explica a investigadora. Contudo, este mundo aparentemente masculino não “abria espaço” às mulheres rappers.

Djamal e Divine: as primeiras mulheres no RAP

A capa do livro de Soraia é uma cassete que simboliza uma época com dois lados, com visibilidades e invisibilidades, tal como o título da sua obra indica: “O lado A simboliza os artigos da imprensa e das empresas discográficas, que permitiram numa primeira fase com que esses reportórios fossem gravados” e, no lado B, “o que me foi cedido em VHS, coisas que não estão acessíveis a todos, como atuações em associações que se formaram ainda na década de 1990, como a Associação Olho Vivo, a Associação Abraço, o S.O.S Racismo e que foram plataformas para estes rappers”, conta. Estas associações surgiram em virtude das denúncias musicais destes rappers, numa tentativa de auxiliar estas famílias.

Se sempre existiu um manto de invisibilidade para alguns, para as mulheres foi ainda mais crónico. As rappers também se iniciaram neste mundo e a sua narrativa ficou “totalmente secundarizada”. As Djamal e as Divine foram os dois primeiros grupos a representar as mulheres no RAP e a terem discos gravados, na década de 1990. A investigadora refere que os media as acolheram, mas associando-as principalmente a revistas de moda e centradas na imagem feminina, não propriamente nas letras das músicas, que ilustravam o clima de violência doméstica, prostituição e o racismo nos bairros.

Esta quase “omissão” – ou invisibilidade – fez com que, na opinião da autora, ocorresse uma desfasamento na história: “O que acontece é que hoje em dia há uma grande descontinuidade histórica na narrativa dominante entre aquilo que foi esta geração e aquilo que é hoje a geração atual de rappers” pois “volta e meia aparece uma notícia a dizer qualquer coisa como “a primeira cantora de rap feminina” e aparece ou a Capicua ou outras rappers, e são mencionadas como as primeiras, ou a anotar as questões de fundo feministas, e isso não é verdade”.

Abram espaço que eu estou a chegar

Abram espaço que agora vou rimar

Abram espaço que agora vou falar

Abram espaço

Abram espaço

Djamal, Abram espaço (do álbum Revolução Agora, 1997)

As mulheres rappers eram sobretudo visíveis a acompanhar os rappers nos refrões, como cantoras secundárias ou então como dançarinas. Mas as Djamal, enquanto grupo, chegaram a abrir o concerto dos GNR, no Porto, e do General D, em Guimarães, em 1997.

Se este estilo musical nasceu das ruas, maioritariamente de imigrantes de países como Angola, Cabo Verde e outros, o RAP estava associado a um estilo marginal, mais “subalterno”, explica a investigadora. Hoje, é mainstream no país, devido à luta de muitos rappers que afirmaram a sua música como uma arte e uma cultura, e não apenas um meio para expor o lado mais degradante da sociedade. Foi esta crise, já perto de 1998, que ditou o desaceleramento do deslumbramento do “rap”, dado que os media, como apontam entrevistados no livro, se limitavam ao ângulo de marginalismo, de racismo. E o “rap” era mais do que isso.

As Djamal separaram-se em 1997. Apenas alguns rappers masculinos sobreviveram depois de 1998, como é o caso dos Da Weasel, grupo que se separou em 2010 e este ano voltam a reunir-se no NOS ALIVE, e de Boss AC, artista que somou sucessos já no século XXI. Hoje, uma nova geração de rappers dá continuidade a este estilo musical.

Soraia Simões de Andrade reuniu num áudio-livro, o RAPublicar, a micro-história que fez história numa Lisboa adiada (Caleidoscópio, 2017), 25 entrevistas a produtores, antigos rappers e outras personagens decisivas para uma história do RAP em Portugal. Mas não é só de RAP que a autora dedica a sua investigação.

Outras musicalidades: do pai melómano à guitarra portuguesa de Coimbra

Mural Sonoro é o website de Soraia criado em 2011. Tornou-se em 2014, em conjunto com João Fontes da Costa, uma Associação Cultural sem fins lucrativos e, ainda nesse ano, ganhou o Prémio Megafone Sociedade Portuguesa de Autores. O objetivo desta plataforma é “disponibilizar o máximo de informação numa linguagem clara”, eventos que promovem como workshops, e entrevistas da autora a nomes sonantes da sociedade musical como, entre outros, José Mário Branco, Sérgio Godinho, Carlos Paredes ou Rui Veloso.

Desde cedo que as melodias, sejam elas clássicas ou de rock, fazem parte da vida de Soraia: “Tive uma infância muito influenciada pelo meu pai, que era um melómano, habituei-me a ouvir em casa rock clássico ou obras como as de Beethoven ou de Scarlatti”. De Coimbra para o mundo, fez parte de uma banda de rock na adolescência, integrou o Conservatório, fez parte do grupo de Teatro D. Duarte. As artes correm nas veias. Mas porquê o “rap”?

“Porque como o meu trabalho no Mural Sonoro partia de música popular, desde os anos 50 até ao fim da década de 90 em Portugal, e relacionando sempre esses reportórios com o contexto histórico, político, cultural, económico, de certa forma o ‘rap’ esteve lá desde o início”, explica. Entretanto, com imenso material recolhido – entre entrevistas e cassetes – para o projeto da DGARTES ao qual o Mural Sonoro se candidatou, Soraia considerou escrever a sua tese de mestrado em História Contemporânea na NOVA FCSH sobre o tema. “Achei que era interessante recuperar essas vozes e a partir do momento em que as recuperei, dei-me conta do conjunto de invisibilizações que não estavam relatadas nem do discurso mais científico sobre o tema nos anos 90, nem no discurso mais jornalístico”.

Em 2018, lança o podcast Mural Sonoro – Mulheres na Música, com 50 entrevistas: “Tenho mulheres muito diversas no podcast, desde a primeira mulher a gravar uma guitarra de Coimbra, que é a Luísa Amaro (…), à Maria João, que foi a primeira a gravar jazz em Portugal, até a uma técnica de som, que é a Suse Ribeiro”.

Porém, o coração de Soraia continua a residir em Coimbra, apesar de viver em Lisboa. Em 2019, lançou o documentário A Guitarra de Coimbra, na RTP2, que relata a história da construção do instrumento às primeiras mulheres que o tocaram: “Tenho uma ligação familiar e afetiva ao instrumento porque sempre houve guitarra de Coimbra na minha casa”, relembra, e acrescenta “e é também um instrumento popular e que é para todos. E onde as mulheres sempre estiveram presentes desde os anos 1970, mulheres a tocar”.

Do “rap” à guitarra portuguesa de Coimbra, o percurso de Soraia Simões de Andrade é variado e tem um denominador comum em toda a sua investigação: a música, seja ela em clave de fá ou em clave de sol, em andamento lento ou em andante.