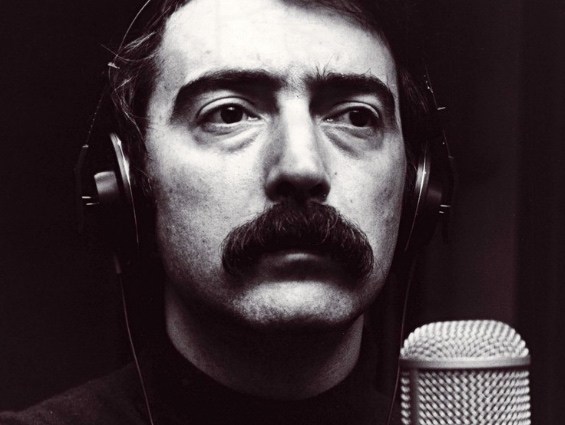

Autor, intérprete, compositor, José Mário Branco é um criador, tanto em nome próprio como das encenações sonoras que concebe para outros artistas. E um homem organizado, ao contrário do cliché que se costuma associar às mentes criativas. Um reflexo disso é o arquivo que há anos vai crescendo em sua casa e passou a estar disponível online, graças ao trabalho do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical (CESEM) da NOVA FCSH. É um trabalho em curso, para deixar os seus papéis a salvo das manchas de humidade e do calor do sol que ao longo do tempo foram comprometendo o seu registo minucioso. Pedimos-lhe que nos fizesse uma visita guiada e acabámos a ver uma pasta com fotografias em papel. Ainda não estão digitalizadas, mas já contam histórias, como a que serviu de pretexto para trazer Sérgio Godinho para Portugal, logo a seguir ao 25 de Abril. Nem de propósito, a conversa terminou com a palavra “liberdade”.

O objetivo é disponibilizar toda a sua obra a quem a queira consultar? Queria pôr na net a informação toda da minha obra, o que é um bocadinho difícil. Na minha maneira de inventar as canções, há muitas canções que eu invento logo. Não é uma coisinha com uma viola que depois cresce para disco e fica orquestrada; já está orquestrada quando nasce, já há um ambiente sonoro definido. Eu não faço arranjos — isso é outra conversa longa — são encenações sonoras, é sonoplastia, é criar ambientes sonoros como tentativa de transmitir, o melhor possível, as emoções que circulam quando estou a cantar no palco. Isso não é mecânico — ‘faça como faz ao vivo e fica lá tudo.’ Não fica. Não há o vaivém de emoções que há num palco. Digo aos meus alunos que estar num palco é uma partilha e a canção é sempre recriada, nunca é bem a mesma cantada hoje aqui, amanhã acolá com outras pessoas, noutras circunstâncias, com outros meios técnicos. Há um encontro do público com o cantor. Chamo-lhe cocriação partilhada. A obra renasce sempre quando é reinterpretada. Então o público é cocriador, naquelas circunstâncias específicas

Tudo o que consta do arquivo está disponível de forma gratuita.

Há muito tempo que eu tenho esta convicção — com a reação das pessoas às canções e aos discos, comecei a dar conta de que eu não sou dono. Pensando mais filosoficamente, sou contra a própria noção de direito de autor. Claro que eu recebo direitos de autor, atualmente é a parte mais importante do meu ganha-pão, mas eu aceito isso como uma forma defeituosa, um mal menor, de a comunidade a que eu pertenço me dizer: “Eh, pá, porreiro, é giro tu trabalhares nisso e nós queremos que tu continues.” Recebo todas as semanas dezenas de pedidos de utilização da minha obra para espetáculos, para publicações, para todo o género de coisas. E a minha resposta é sempre a mesma: “Façam o que quiserem, não tenho nada a ver com isso.” Nunca usei nem usarei o direito de autor para condicionar a criatividade e a criação alheia. Nunca.

Como foi construindo o arquivo ao longo do tempo?

O processo é simples. Fiz agora um trabalho com uma cantora fadista, a Katia Guerreiro. É todo um processo, escolher o repertório, fazer uma escolha das letras. Depois fomos para estúdio e há o meu controlo do que que se foi passando no estúdio. Hoje essa parte toda está muito mais sofisticada, mas tudo [enfatiza a palavra] o que aconteceu com o disco da Katia está numa pasta. Compro cartolina, faço pastinhas e escrevo “Katia 2018”. Qualquer papelinho, qualquer recibo de táxi, qualquer coisinha, qualquer anotação está aqui. Foi isso que levaram para ser digitalizado. E quais são os referenciais para ir à procura? Pode ser um nome de um álbum, pode ser o nome da canção, do espetáculo, da terra ou um instrumento — deixa cá ver o que o gajo escreveu para violoncelo ao longo destes anos todos.

A propósito das categorias de pesquisa que se podem usar, queria agora consultar o arquivo com os exemplos que for sugerindo. Uma canção.

“Treze anos, nove meses”. Tem esse título porque foi o tempo de duração do meu casamento com a mãe dos meus filhos. Escrevi-a num verão que passámos acampados em Odeceixe, na margem do rio, em 76. Construí uma espécie de tendinha ao lado, em palhinha, só para a cozinha. Tínhamos os dois filhos e dois cães, na altura. Quando voltei para o Porto — vivia no Porto na altura — tinha composto duas cantigas novas. Estavam aqui [aponta para a cabeça]. A outra é uma cantiga que eu fiz ao Zeca, quando soube que ele tinha aquela doença que o matou, “Carta a José Afonso”. Na altura tinha um subtítulo — “Cantiga para o Zeca doente”, está no álbum “Correspondências”. O Zeca ainda a ouviu uma vez em Setúbal, na Praça Bocage. Depois veio comentar-me:

— Eh, pá, porque é que escreveste aquilo?

— Porque sinto aquilo, porque és muito importante para mim.

Aquele sorriso dele…

Um álbum.

“A Noite” — é de 1985, ainda não tinha partituras informáticas. O plano de palco [ri-se]; são papéis que estavam ali.

Um concerto.

É melhor vermos o que aparece. Pode ser “José Mário Branco ao vivo 1997”, é o único álbum gravado ao vivo que eu fiz. Foi CCB, Teatro da Trindade, em Lisboa, Gil Vicente, em Coimbra, e Rivoli, no Porto. A tabela de despesas e receitas deve ter sido feita pelo meu produtor da altura, que ainda é o mesmo, o Paulo Salgado, para me dar contas. Era tudo autoproduzido, atenção. Aí, há um prejuízo de 230 contos, mais de mil euros. [ri-se] Depois ganhei algum foi com o disco. Sabe qual é a principal consequência da entrada do digital? Antes de haver o digital, esta forma nova de a música circular por aí, YouTube, MP3, nós fazíamos concertos para vendermos discos, era aí que se ganhava dinheiro. Agora, gravam-se discos para vender concertos, vender o ao vivo. Os meus últimos discos ainda não estavam à venda e já estava tudo no YouTube, é como os filmes. O que é importante, agora, o que faz viver os artistas é o mercado dos concertos.

Uma peça de teatro.

“Pécora”, da Natália Correia. “Dona Olíngia, tempo à justa”, era uma personagem, “dar mais 10 a 15 segundos”. “Cortar entrada para a mudança de cena. Começa no órgão. Colar sinos ao milagre”. Havia coisas gravadas e coisas cantadas ao vivo pelos atores. “Filho 2 está curto, acrescentar 10 a 15 segundos” — quer dizer a segunda cena com o filho. Se virarmos a folha ao contrário [ri-se], temos aqui escrito “Jorge Loureiro, o anjo arrebatou”. Era uma coisa cantada, “cuidado com a palavra ‘anjo’ que não se percebe, estás a cantá-la mal”. “Timbres todos”, ou seja, os timbres da parte onde cantam todos e o Jorge Loureiro, um ator que cantava muito bem, “cuidado com os problemas de sincronismo com a bateria”. Há um som gravado de bateria, sobre o qual é suposto cantarem ao vivo, mas têm de estar a ouvir para cantar junto com a bateria, com a pulsação rítmica. Tinha este papelinho ali à mão e usei-o para tomar notas durante o ensaio, para depois falar com o João Mota, o encenador. Este tipo de documentos é mesmo engraçado.

Um filme.

“Até Amanhã, Mário”, da Solveig [Nordlund]. Grande parte são instrumentos midi, mas alguns são a sério, como a flauta e as vozes dos atores. Fui com a equipa a Madrid fazer a integração de todas as músicas no filme, sincronizar com as vozes dos atores, com os sons ambientes, com tudo.

Uma pessoa.

Fausto. “Esboços de partitura do tema ‘Por este rio acima’” é de um programa que eu fiz para a RTP chamado “Notas Soltas”, no qual incluí este tema de Fausto. Para pôr os meus músicos a tocar este tema, tive de tomar essas notas de ouvido, para depois escrever as partituras. Gosto muito desta música. Fui buscar o Pedro Caldeira Cabral para tocar essa parte — escrevi a partitura para viola da gamba soprano que é a pequenina. Foi gravado em estúdio e filmado. Era um programa de 15/20 minutos e eu preenchi-o com esses três temas — um tema do filme “A Confederação”, um tema da peça do Teatro Mundo para a qual eu fiz as músicas, chamada “Guardião do Rio”, e o tema do Fausto, “Por esse rio acima”.

Agora, para rematar, pedia-lhe para vermos o arquivo físico, onde tudo começou.

Há aqui muita coisa que ainda não foi levada para ser digitalizada. [Pega numa pasta ao acaso, enquanto vai comentando as fotografias que lá estão] Esta é uma capinha onde eu fui guardando fotografias — nunca fui muito de guardar fotografias. Este é o nosso primeiro espetáculo no Teatro Mundo. Esta é a Manuela [Freitas, atriz, poeta, mulher de José Mário Branco] há muitos anos, no palco, eu na “Gaivota” do Tchékov, nós nos camarins do “Homem Morto/Homem Posto”. Aqui estou com a Manuela e o João Perry [foto em baixo]. Isto foi feito em junho de 1974 com o Luís de Lima, um ator luso-brasileiro que era muito conhecido, e com o Hélder Costa. Como a peça era muito política, o Luís de Lima às tantas chateou-se, não quis ser cúmplice e afastou-se. O espetáculo era produzido pelo Raul Solnado no Teatro Villaret. O Solnado chamou-nos a todos e disse: “Eh, pá, o Luís de Lima foi-se embora, o que é que se faz? Temos espetáculo hoje à noite” E eu disse logo: “Raul, eu não sou ator, mas sei tudo de cor, porque estive sempre a trabalhar convosco, nos ensaios todos. Tive de saber o texto todo para saber onde é que se mete a música e não se mete a música, se quiseres eu vou para casa trabalhar e daqui a dois dias vou para o palco, para o lugar do Luís de Lima.

— Eh, pá, isso era porreiro.

— Olha, mas eu tenho muito que fazer lá fora — andava aí a cantar as políticas, a correr o país todo — tem de se arranjar alguém, porque eu só posso ficar uns dias, não posso ficar sempre.

Quem é que podia ser? Lembrei-me do Sérgio Godinho que ainda não tinha voltado para Portugal. Estava no Canadá, na altura, na casa da família da mulher, a Sheila, e telefonou-se para lá, para eu falar com o Sérgio à frente do Raul. O Sérgio tinha estado na companhia do “Hair”, o musical, em Paris, aliás, foi lá que ele conheceu a Sheila, era um gajo com jeito para o palco.

— O Sérgio fazia isto muito bem se tu quiseres.

E ligámos-lhe.

— Sérgio, é isto assim, assim…

— Ah, pois, ainda não tenho tudo resolvido para voltar para Portugal, mas posso ir aí entretanto e faço o espetáculo o tempo que for preciso.

Então aquele período até o Sérgio vir, estudar o papel e saber o papel, fui eu que fiz a peça a título excecional. Chama-se “Liberdade, Liberdade”.